トレーニング指導者のためのパフォーマンス測定と評価 #14 訳書『トレーニングの鉄則』刊行に寄せて

2024/08/21

最新翻訳書 『成功の鍵を握るスポーツトレーニングの鉄則 -コーチングの落とし穴を避けるために-』刊行に寄せて

記事はJATI EXPRESS No.97に掲載のものです。

【概要】

・第12回国際ストレングストレーニング学会(ICST)とVBT

・測定・評価とトレーニング理論

・トレーニングの鉄則

・漸増的過負荷

・最小有効負荷量

・収穫逓減と多様性

・週間計画におけるフレッシュネスと疲労

・ホットセッションとその他すべて

・適応のキャパシティと波状型の負荷

今回は、トレーニング理論を深く理解し、トレーニング経験に裏打ちされながらさらに理論的思考を鍛えていくための非常に優れた書籍と思われる良書——『成功の鍵を握るスポーツトレーニングの鉄則 -コーチングの落とし穴を避けるために-』の紹介を兼ねて、本書で提起されているトレーニング理論の概念をいくつか取り上げて解説したい。

第12回ICSTとVBT

第12回国際ストレングストレーニング学会(ICST)が、9月26日から3日間フィンランドのユバスキュラ大学にて開催され出席してきました。1998年に同じフィンランドのラハティ市で開催された第1回大会に出席して以来、実に25年経過したことになります。

第1回大会で、世界で初めてウェイトトレーニングにおける挙上動作の速度をトレーニング現場で測定する意味と方法について提唱したD u s a nHamarは、「まさに光陰矢の如しだ。当時、ウェイトトレーニングにおける負荷と速度の関係といっても理解されず相手にもされなかったが、今では誰でも負荷-速度関係について語っている」と感慨深げに語っていたのが印象的でした。そしてキーノートレクチャーでもVelocity Based Trainingに関するセッションがスペインとフィンランドの研究者によって報告されました。まさに私もこの学会の第1回大会がきっかけで、ずっと今日までウェイトトレーニングにおける挙上速度の計測についての研究とその普及のための活動を続けてきました。

その後、2011年にVBTという言葉が生まれたのを機に、ウェイトトレーニングにおける挙上速度の意味と必要性が一気に世界に広まり、今日、ウェイトトレーニングにおいて挙上速度を測定することの有効性についての科学的検証はほぼ完了しました。今や、いかに何を測定するべきか、そして得られたデータをいかに活用するべきかという段階に入っていることを考えると、ウェイトトレーニングにおいて挙上速度を測る意義と方法についてまだ知らない、またそこから得られる恩恵をまだ受けたことがないという指導者には早急に、世界の常識となりつつあるこの手法を取り入れていただきたいという思いを改めて強くしました。

測定・評価とトレーニング理論

さて、この連載では、『トレーニング指導におけるパフォーマンス測定と評価』というテーマで、現場でできるさまざまなパフォーマンス測定の手法についてその意義と方法、得られたデータの活用のしかた、データから意味のある傾向を引き出したり正しい判断をするための統計処理について解説してきました。筋力、パワー、スプリント、アジリティ、ジャンプ、持久力等々、この間に紹介したさまざまな運動における各種の測定手法を用いることで、トレーニング指導において直面するさまざまな問題に対する判断のための客観的な根拠を与えることができ、得られた数値データを解釈するための判断基準を得ることができます。

しかし、客観的な数値データを取得しそれらの変化の傾向や大きさ、関係性について客観的に知ることができて、統計的に意味のある差や変化量を知ることができたとしても、そこから直ちにトレーニング指導における何らかの判断や解釈をすることはできません。そのためには、そうした判断や解釈をする根拠あるいは指針となるトレーニング全体についての理解、つまりトレーニングをどのように進めていくべきか、負荷の適用の仕方、その段階、得られる効果についての見通し、生じる可能性のある問題やそれを避ける方法等々についての知識や理論的根拠が必要となります。これらについての知識や理解は、測定や評価や統計手法それ自体ではなく、あくまでトレーニング科学やトレーニング理論の範疇となります。また、そうした理論を踏まえたトレーニング指導経験も大きな意味を持ってきます。

この度、私は、こうしたトレーニング理論を深く理解し、トレーニング経験に裏打ちされながらさらに理論的思考を鍛えていくための非常に優れた書籍と思われる良書を訳出しました。今回は、その紹介を兼ねて、その書籍で提起されているトレーニング理論の概念をいくつか取り上げて解説したいと思います。

"ダン・クレザーは、コーチがなぜトレーニングの鉄則を犯してしまいがちなのかについて、それは人間が本来持っている好奇心であると、各所で触れている。"

トレーニングの鉄則

今回訳出した書籍の著者は、2004年に設立された英国ストレングス&コンディショニング協会(UKSCA)設立メンバーで現理事の1人であり、英国スポーツ研究所(EIS)のS&Cコーチとして陸上競技、ボート競技、カヌー競技そしてラグビーにおけるオリンピックや世界選手権のチャンピオンを指導した現在セント・メアリーズ大学教授のダンクレザーです。

原題は「The little black book oftraining wisdom」という奇妙なタイトルで、著者によれば「トレーニングについて深く考えるための本という意味で他にいい題名が思い浮かばなかったから」とのですが、邦題は本書の序章で述べられ、本書全体を通して繰り返し強調されている命題である「トレーニングの鉄則(cardinal rule)」から取り、「成功の鍵を握るスポーツトレーニングの鉄則」としました。いわゆるトレーニングの原理や原則なるものは、古くは1966年発刊された旧ソ連のオゾーリンらによる「スポーツマン教科書」に示され、今日でも多くの原理や原則なるものが多くの書籍やネット上にあふれています。それらの中にも継続性の原則あるいは反復性の原則として示されるものがありますが、そこでの意味は、トレーニングは単に短期間のあるいは数回の実施ではなく、一定期間継続して何度も繰り返し行う必要があるといういわば当たり前の内容です。

しかし本書のいう鉄則というのは、他のいくつかの原理や原則と呼ばれる命題とは異なり、一切の例外が認められず、絶対に変更したり破ったりすることのできない厳重な法則や決まりです。過負荷や特異性や意識性といった諸原理や原則の上位に位置するいわば「掟」のようなものです。

ダン・クレザーのいうトレーニングの鉄則の内容は、「一貫した継続性」にあります。数学論理学の用語で、与えられた命題から論理的に直接成り立つことが証明され、そのための証明が不要な別の簡単な命題を「系」と言いますが、「トレーニングの鉄則は一貫した継続性である」という命題に対する系は、「この一貫した継続性にネガティブに影響することはしてはならない」ということになります。

こうした一貫した継続性という内容を強調するトレーニング理論は新鮮であり、よく考えてみる必要があります。トレーニングにおける強度や量の設定や過負荷の進め方に失敗しオーバートレーニングやケガを発生させてしまい、結局、質の高いトレーニングを継続することができなくなる、あるいは、ころころと目先を変えたトレーニングを実施してしまい、その効果を見極めることもできなくなるといった失敗をすることが多いのは、同じことを継続することに対する飽きと、高度なトレーニングや目新しいトレーニング方法に目を奪われ、最も重要な鉄則を忘れてしまうからだと、ダン・クレザーは本書で何回も指摘しています。

このことを測定・評価に引き寄せていうならば、そのスポーツにとって重要なパフォーマンスに関係するテストを、常に安定したデータが取れる方法で一貫して継続することが重要だということになります。それによって選手の状態が把握でき、トレーニング効果を正確に判断することができるようになります。ある程度の試行錯誤は必要ですが、いったんこれで行こうと決めたら繰り返して常に同じ条件で正確にパフォーマンスを測定し続けることによってしか見えてこないものがあります。頻繁にテストを変えても、あるいはたまにしかその測定をやらないのであれば、その瞬間の興味を刺激し何らかの知見を得ることができても、長期のトレーニング効果や成長にとって必要なトレーニングをどうしていくべきかという問題の答えを見つけることは困難です。 ダン・クレザーは、コーチがなぜこのトレーニングの鉄則を犯してしまいがちなのかについて、それは人間が本来持っている好奇心であると、各所で触れています。どうすればそれを回避できるかについても触れていますので詳しくはぜひ本書をお読みいただければと思います。

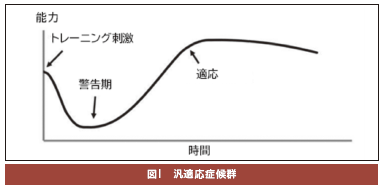

漸増的過負荷

トレーニングの生物学的原理は、従来の多くのトレーニング理論と同様に本書においても、有名なハンス・セリエの汎適応症候群(GAS)の理論(図1)にあるとしていますが、その解釈がきわめて深く、単なるトレーニングにおける適応反応という生物学的根拠づけとして援用されているだけではなく、本書全体を通しての論理展開を導く原理となっています。

例えばピーキングやリカバリーのパフォーマンス向上のための意義や問題点についてもGASを深く理解することによって、従来説明されていた以上の深い洞察がなされており、多くのことを再検討させられる内容となっています。

なかでも、漸増的過負荷の概念については従来の理解を超えた重要性を知ることになります。英語圏でいうProgressive overloadの訳語として従来一般的に、漸進性過負荷と訳されてきた概念ですが、漸進的つまり徐々に少しずつ、ということを強調するのか、それとも過負荷を強調するのかによってこの概念の持つニュアンスは変わってきます。

P r o g r e s s i v e の名詞形であるProgressionというのはCambridgeDictionaryによれば、”the act ofchanging to the next stage ofdevelopment” であり、新たな発達段階へ進んでいくための変化を引き起こす作用を意味します。progressiveはしたがって単に少しずつという意味での漸進的という意味だけではなく、さらに進歩や前進という意味が含まれます。そしてoverloadつまり過負荷をprogressiveに、というわけですから、その意味するところは単にいきなりではなく少しずつ徐々に心身を慣らしながら負荷を増やしていくことが大切だという消極的な慎重論的な概念ではなく、進歩のためにはたとえ少しずつではあっても確実に永続的に過負荷となるような負荷をかけ続けることが重要であるという非常にチャレンジングで積極的な原理を示していることになります。

その意味で従来の一般的な訳語ではなく、本書では漸増的過負荷という訳_語を充てました。ダン・クレザーは、この漸増的過負荷の重要性は、今日のトレーニングコーチの間では一般的に過小評価されていると指摘しています。

最小有効負荷量

本書において、漸増的過負荷を加えていくということを実行するうえで考慮するべき重要な戦略に、「最小有効負荷量」という概念が提起されています。これはGAS理論から必然的に引き出されるものです。生体が疲弊してしまわない程度の、より大きなストレスをかけると、当然それに見合ったより深く大きな警告期が生じますが、その警告期は深くそして大きくなるだけではなく、そこからの回復と適応までの時間も長くなります。するとその適応過程により長い時間がかかるということが、それによって得られる追加的な適応の大きさに見合うだけのものでなければ、敢えてそれを課すことに無駄が生じます。であれば、ある程度の適応過程を引き出すための最小限のストレスレベルの負荷を見つけ、そのレベルを超えないような負荷を課すほうが、それ以上の大きな負荷をかけるよりも回復を早めることができよります。

その結果、より短い期間で次のトレーニングを実行することができます。そして、ある一定期間に、より多くのトレーニングセッションを高頻度でこなすことが可能となり、全体として得られる適応は大きなストレスをかけて追い込むよりも大きくなります。それによって、より頻繁にトレーニングセッションに取り組むことができるようになり、このことは一貫した継続性というトレーニングの鉄則から見ても望ましいといえます。

この最小有効負荷量という概念は、まさにVBTの特徴の一つであるヴェロシティ―ロスカットオフ(VLC)、つまりセットにおける反復動作を疲労困憊するぎりぎりまで継続せず、挙上速度が一定レベル以下に低下したらそれ以上の反復動作を行わず、いったんセットを終了するという方法によって、セッションにおける全体的なトレーニング量を抑制するという手法に通じるものです。最小有効負荷量という概念から考えることで、VLCは、単に過度に疲労するまで追い込むことでオーバートレーニングに陥ることを防ぎ、本来のスポーツ競技能力向上のためのスキルや戦術等のトレーニングを実行するための余力を残しておく、というだけの理由にとどまらず、こうしたトレーニングの頻度をより望ましいレベルに維持できるという利点があることがわかります。

この最小有効負荷量という概念は、筋力や持久力といった体力面のトレーニングだけではなく、スキルのプラクティスについても非常に有効であり、例えば、3時間のプラクティスセッションは2時間のプラクティスセッションに比べて+50%の効果が出ることはないだろう、そうするくらいならもっと頻繁に練習したほうがよい、という例が示されています。

"トレーニングにおいていつまでも同じ課題をやり続けているだけだと、それによって得られたのと同じ効果を得続けることはできず、そこから得られる効果は徐々に少なくなっていく。これは「収穫逓減」と呼ばれる現象である。"

収穫逓減と多様性

トレーニングにおいていつまでも同じ課題をやり続けているだけだと、それによって得られたのと同じ効果を得続けることはできず、そこから得られる効果は徐々に少なくなっていきます。これは「収穫逓減」と呼ばれる現象です。収穫逓減を避けるためには何らかの方法で負荷を継続的に増加し続けなければなりません。ここにも漸増的過負荷が必要とされる1つの根拠があります。

負荷の漸増とは、量や強度の増加を意味しますが、ウェイトトレーニングにおいては強度を高めるためには決して挙上するウェイトの質量(㎏)を増すだけではなく、同じ質量であってもそれを挙上する速度を最大化しその速度を維持しようと努力することによってより大きな筋力を発揮し強度を高くすることになります。挙上速度をより速くするということは速度の変化すなわち加速度を生み出すということであり、持ち上げるウェイトの質量が同じであればそれだけ大きな力が必要となるからです。このことは、ニュートン力学の第2法則から導かれる加速度(a)=力(F)/質量(m)という力と加速度と速度の関係から明白です。(このあたりの力学的原理の理解が不安だという方はぜひ参考文献の2と3をお読みください。)

収穫逓減を食い止めるためのもう一つの方法は、トレーニング課題そのものを変えるという方法です。それによって心身が新しい課題に対してそれまでとは違う方法で挑戦せざるを得なくなり、新たなストレス反応を引き起こすことが可能となります。これは多様性戦略と呼ばれています。ただし、ダン・クレザーによれば、多様性の採用には次のような重要な問題が潜んでいるといいます。第1に、トレーニング課題を頻繁に変更し続けることで首尾一貫した継続性というトレーニングの鉄則を守ることができなくなる、第2に、新しい課題がそれまでと同じかそれ以上の適応を引き出すことができなければトレーニング課題を変更した意味はない、という2点です。

したがって、こうした問題を回避しつつ(収穫逓減を回避しつつ)最小有効負荷量を課すことによって漸増的過負荷を継続していくためには、感覚的なコントロールではほぼ不可能であり、トレーニング負荷(強度と量)とそれに対する反応を客観的な数値によってコントロールすることが不可欠となります。

そのためには、本連載で取り上げているモニタリング手法を有効に活用していく必要があるのです。

"ある一定のレベルまでの適応が進行した時点で、さらなるパフォーマンス能力の適応反応を引き出すためには、いったん負荷を減らしたり、休息をとったりすることで、適応のキャパシティそれ自体を完全に補充する必要が出てくると考えられる。"

週間計画におけるフレッシュネスと疲労

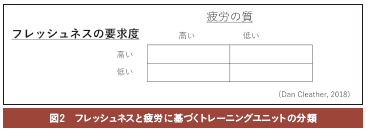

ピリオダイゼーションとは、「トレーニングの計画と組み立て」ということをお洒落に言い換えただけだ、というダン・クレザーは、トレーニング計画を立案するうえでその最も重要な検討事項となるのは週間構造であるとしています。そして、「フレッシュネス」と「疲労」という2つの視点からトレーニングセッションをカテゴリー化する有効性を示しています。フレッシュネスとはそのトレーニングをするにあたって選手が疲労していないフレッシュな状態にあること、疲労とはそのトレーニングによる選手の疲労レベルを意味します。この2つの視点から、図2に示したような4象限のトレーニングユニットが分類されています。

●高いフレッシュネス/高い疲労:フレッシュな状態で高い強度のトレーニングをすることが要求され、その結果大きな疲労を伴うもの。例えば最大筋力トレーニングやインターバルトレーニング。

●高いフレッシュネス/低い疲労:高いレベルの集中力やスピードが要求されるが、大きな疲労を招くことはないもの。例えばアジリティや長距離選手におけるストライドドリル。

●低いフレッシュネス/高い疲労:強度は低く大きな努力や集中力あるいはスピードは要求されないが量が多いもの。筋肥大トレーニングのように多くの反復が必要とされるが他のトレーニングよって疲労した選手でも実行可能。

●低いフレッシュネス/低い疲労:選手が疲れているときでも実行でき、大きな疲労を引き起こさないトレーニング。ある種のテクニックのドリルやストレッチングやリカバリーセッション等。

これによって、トレーニング指導の経験を積んだ指導者であれば、なんとなく感覚的には気づいていたかもしれないこうした違いをきわめてクリアーな4つのパターンで分類しており、週間構造を組み立てる上で明快な区分指標とすることができます。そしてダン・クレザーはここから、「パレートの法則」という経済学の概念を援用して次のような週間計画立案へのヒントを示しています。

ホットセッションとその他すべて

パレートの法則というのは、別名80・20の法則とも呼ばれ、ビジネスの分野では、ある会社の顧客全体の20%がその会社の収益全体の80%を占めているというものです。これをトレーニングに当てはめると、実際に取り組むトレーニングの20%が、トレーニングプログラムによって改善されるパフォーマンス能力全体の80%に貢献しているということになります。この比率それ自体は問題ではなく、毎週行うトレーニングの比較的少ない部分がトレーニング効果の大部分を生み出しているということが重要です。

1週間のトレーニングプログラムの比較的少ない部分が大方のトレーニング効果を生み出しているということが事実だとすると、トレーニングプログラムのどの部分がパフォーマンス能力に対する最も重要な改善をもたらすのかを知ることがまず重要となります。ダン・クレザーはこの部分を「ホットセッション」と呼び、週間計画を立てるにあたって、まずホットセッションに取り組むことを最優先すること、次にホットセッションを十分にフレッシュな状態で取り組むことができるようなスケジュールを立てること、そして、「その他すべて」と呼ばれるトレーニングの効果全体の20%程度にしか貢献しないセッションを過大評価しない、という3つのポイントを指摘しています。さらに、何よりも重要なことは、2~3回のホットセッションを毎週必ず実行し、それをその週の中でも最も高い質で行えるようにすること、同時にホットセッションを高い質で実行できなくなるようなことはしないことであるとしています。

トレーニングコーチが犯す最もよくある間違いは、この2番目の系つまりホットセッションを高い質で実行する能力を損なうトレーニングをやってしまうことであると指摘し、「まじめすぎる長距離ランナー」の例を挙げて、必要以上に選手をハードワークに追い込んでしまう落とし穴にはまる指導者があまりにも多いと警告しています。そして、1600mランナーの具体的な週間トレーニングの例を用いて、こうしたホットセッションとその他すべてを1週間の中にいかに配置するべきかをわかりやすく解説しています。

適応のキャパシティと波状型の負荷

理論的には、パフォーマンス能力の改善に合わせて漸増的過負荷を課していけば、負荷の増大に対応した能力の直線的な改善が可能となるはずですが、実際にはそうならないことは誰もが経験的に知っています。仮にこのシナリオがうまくいったとしても収穫逓減が生じます。なぜそうなるのか、これを理論的に説明するためにダン・クレザーが導入した概念が「適応のキャパシティ」です。負荷の増大率に対応した能力の改善が生じなくなるのは、現実のトレーニング過程においては、個々のトレーニング刺激が単体として適応を引き出すのではなく、それらが時系列的に積み重なるように作用するからであると指摘します。そのため相対的に同じ刺激が加えられてもそれに対する適応反応は、次のような2つの理由で同じにはならないのだと説明しています。

●身体が加えられたストレスのタイプに慣れてくる。相対的に同じ強度の負荷が加えられても、身体はそれを以前ほどのストレスだとは感じなくなり、その結果警告期の深さが浅くなる。その結果適応の大きさは以前よりも小さくなっていく。

●身体の適応能力には限界がある。したがって新たな警告期が同じ深さだったとしても、身体は最初の刺激の後と同じようなレベルまで超回復を遂げることができない。

これら2つのメカニズムが同時に進行しますが、身体が1つのトレーニング刺激を受けた後に回復しそれに対して適応していくときには、身体が適応するための能力が使われると想定されます。その能力のことをダン・クレザーは、「適応のキャパシティ」という概念モデルで説明しようとします。身体があるトレーニング刺激に対して適応反応を起こし、いったん低下したパフォーマンス能力を回復させ、さらに向上させていくためにはこの適応のキャパシティが使われます。そして適応が完了した時点で、この適応のために使われたキャパシティが再び充満されます。

この適応のキャパシティが高い状態にあれば、身体はトレーニング刺激に対してより敏感に反応し大きな適応を遂げることができます。しかし、連続的な負荷による警告期と回復そして適応というプロセスを継続していると、パフォーマンス能力が完全に回復していても、適応のキャパシティそれ自体がまだ回復しきれていないという状況が生じてきます。その状態で新たなトレーニング刺激が加えられると適応のキャパシティはいつまでたっても満たされないまま連続的に減少していくことになるというのです。

したがって、ある一定のレベルまでの適応が進行した時点で、さらなるパフォーマンス能力の適応反応を引き出すためには、いったん負荷を減らしたり、休息をとったりすることで、適応のキャパシティそれ自体を完全に補充する必要が出てくると考えられます。最初に負荷の漸増を開始したレベルよりわずかに高いだけのレベルまで一旦しっかりと負荷を減らし、その後もう一度それまでと同様の漸増を開始するのです。こうすることで身体にその適応反応をリセットさせるのです。これがいわゆる「波状型の負荷」適用の理論的根拠となっています。

紙数の関係でこれ以上のことを紹介することができず残念ですが、以上のような理論的考察からピーキングと称されているものの正体やリカバリーセッションの本質、適応と非適応的な回復の理論的区別といった従来のトレーニング理論では十分説明できなかった現象や問題に鋭い考察が展開されており、これらを参考にすることで自らのトレーニング指導の問題点や改善の方向性が見えてきます。

また、トレーニングの特異性、動的一致性、転移、効果的なキューイング、トレーニングにおける覚醒レベルのコントロール、試合に向けたトレーニング、マージナルゲインの欺瞞性、緊張のコントロール等々、従来のトレーニング理論が十分カバーしきれていなかったけれども現実的なトレーニング指導の場面で必ずと言っていいほど直面する諸問題に対するヒントも満載されています。

ぜひ手に取って一読いただけることを願っています。

参考文献

1. ダン・クレザー著、長谷川裕訳「成功の鍵を握るスポーツトレーニングの鉄則-コーチングの落とし穴を避けるために」エスアンドシー株式会社(オリンピア印刷株式会社) 2023.

2. 長谷川裕「VBTトレーニングの効果は『速度』が決める」草思社 2021.

3. ダン・クレザー著、長谷川裕訳「FORCEトレーニングのバイオメカニクス」エスアンドシー株式会社(オリンピア印刷株式会社)2023.