トレーニング指導者のためのパフォーマンス測定と評価 #16 走能力に合わせたインターバル走

2024/08/23

こうすればできる!選手1人ひとりの走能力に合わせたインターバル走トレーニング

記事はJATI EXPRESS No.99に掲載のものです。

記事PDF

【概要】

・走力が違うのに全員一律のインターバル走?

・最大有酸素性走速度のパーセンテージでスピードコントロール

・コーチの仕事はタイムキーパーではなく選手の観察と指導にこそある

・漸増的過負荷を考慮したインターバル走トレーニングのプログラムデザイン

・より実践的なSportBeeperPROの活用法

今号では、前回予告した予定を急遽、変更し、いまの季節柄に応じたシーズンオフに行う間欠性持久力向上のための、測定データを踏まえたトレーニング指導法について紹介する。

今号では、ウェイトトレーニング指導における挙上速度の測定の意義についての2回目を書くと前号でお約束したのですが、フィールドスポーツのトレーニング指導をしている何人かの知人から、このシーズンオフに行う間欠性持久力向上のための測定データを踏まえたトレーニング指導法について相談を頂きましたので、季節柄、インターバル走トレーニングについて急遽、内容を変更することにいたします。

走力が違うのに全員一律のインターバル走?

従来のインターバル走といえば、一定の距離を決めておいて全員に対してそれを“全力で”走ることを繰り返させるか、一定の距離を走る時間を決めておいて全員にその時間内で走ることを繰り返させるかのどちらかでした。どちらの方法も、個々の選手のスプリント力や有酸素性持久力の違いを無視したものであると言わざるを得ません。

全力でと指示して、はたして何人の選手が本当の100%(最大能力)のスピードで走るでしょうか? 「全力で10本走れ!」と言われれば、速い選手は10本をできるだけ楽にこなすために少々手を抜いても常に先頭でゴールできます。遅い選手は常に最後にゴールし、もっと前にゴールすることなど、はなから諦めてしまいます。真面目で遅い選手の中には常に100%の努力をする選手がいるかもしれませんが、誰がどれくらいの相対的強度で走っているかを指導者は知ることができません。

タイムを決める場合、誰にタイムを合わすのでしょうか? 一番速い選手に合わせれば、他の選手は誰もそのタイムで入れません。一番遅い選手に合わせれば、他の選手にとっては全員楽に入れるタイムになってしまいます。そのため、平均的な選手のタイムに合わせざるを得ませんから、そのタイムが適切であったとしても、適切な強度で走る選手は限られた選手のみということになります。

さらに不思議なことに、どちらの方法でも、インターバルの休息時間は全員同じです。手を抜いて先に早くゴールした選手も、真面目に全力で走った選手も、やっとの思いで最後にゴールした選手も、一斉に同じタイミングで次のスタートをしますから、遅い選手ほど回復にかけられる時間は短くなるという非常におかしなことが常態化してしまいます。

どうすればこんなおかしなことを改めて、選手一人ひとりの走能力に合わせたインターバル走の指導ができるの_でしょうか?

最大有酸素性走速度のパーセンテージでスピードコントロール

トレーニングの強度設定には絶対的強度による方法と相対的強度による方法がありますが、一人ひとりの選手の最大能力を測定してその相対的強度でトレーニング負荷を設定するというのが基本です。それによって、個々の能力に合わせた強度と量を客観的にコントロールすることができ、能力の向上度を把握しながら漸増的に過負荷を掛けていくことができるのです。

では、有酸素的な間欠性持久力を向上させるためのトレーニングでは実際にどのように行えばよいのでしょうか?

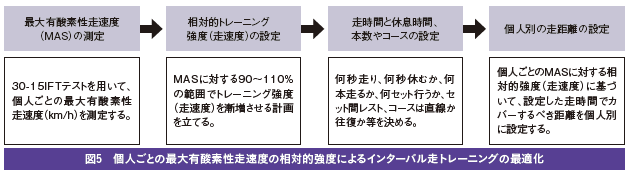

(1)最大有酸素性走速度(MAS)の測定

最初に行うことは、選手個々の最大有酸素性走速度(Maximal AerobicSpeed: MAS)の測定です。多くのフィールドスポーツでは方向転換を伴い、短い休息時間を挟んで激しい運動を繰り返すという間欠性の持久力が必要とされますから、その測定もターンのあるコースで間欠的に行うことが適切です。

方向転換のある間欠的持久力のテストとしては長い間、YoYoテストが用いられてきました。このテストは試合パフォーマンスとの相関が極めて高く、選手のパフォーマンス能力を診断するためには優れたテストであることは間違いありません。しかし走速度の漸増性が一律でないため、ここで説明する相対的なトレーニング強度を設定するためのMASの測定には向いていません。

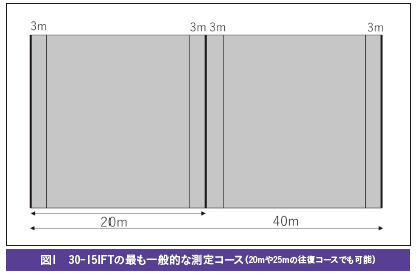

そこでお勧めするテストは3 0 -15IFTと呼ばれるテストです(図2)。IFTとはIntermittent Fitness Test(間欠性フィットネステスト)の略です。一般的には図1のような20m地点のセンターラインのある40mコースを用います。ちょうどハンドボールやフットサルコートの大きさです。

40mの距離を確保できない場合は、20メートルや25mの単純な往復コースでも実施可能です。 このコース上で30秒間走り、15秒間休むという運動を1セットとし、セット毎に走る速度を上げながら繰り返して行き、走り切ることのできた最大速度がその選手のMASとなります。通常時速8kmまたは10kmから開始し0.5km/hずつ速度を上げていきます(図2)。3mラインの意味やテスト方法の詳細については文献を参照してください。

(2)MASを測定するためにスピードを正確に漸増するための方法

30秒ごとに走る速度を正確に一定ペースで徐々に上げていくためには、それなりの工夫が必要です。中央ラインを通過するタイミングとターンするタイミングを(往復コースではターンするタイミングだけ)を音で知らせ、選手はその音がなるのに合わせてラインを通過したり、ターンしたりします。

例えば10㎞/hという速度は秒速に直すと2.78m/sとなります。同様に10.5㎞/hなら2.91m/s、11㎞/hなら3.06m/sとなります。この速度で20mラインを通過またはターンする時間を求めるには、20mという距離を速度で割ればいいので、時速10㎞なら7.2秒ごとに音を発すればいいのです。時速11kmなら6.55秒、時速20kmなら3.6秒とちょうど時速10㎞の半分の時間になります。

理屈は以上ですが、問題は実際にこのような微妙な時間でどうやって正確なタイミングで連続的に音を発するかということです。ストップウォッチを見ながらホイッスルを吹くという方法ではほぼ不可能です。そこで以上のような理論をもとにペースコントロール走ができるようにフランスで開発された“SportBeeper PRO”と呼ばれる専用のビープ音発生装置を利用することになります(図3)。

(3)相対的強度(走速度)設定とトレーニングの実際

以上の方法で個人ごとのMASは簡単に測定することができます。テストに要する時間は、時速10kmから始めてマラソン選手並みの23km/hまで行く選手がいたとしても、20分以内に終了します。

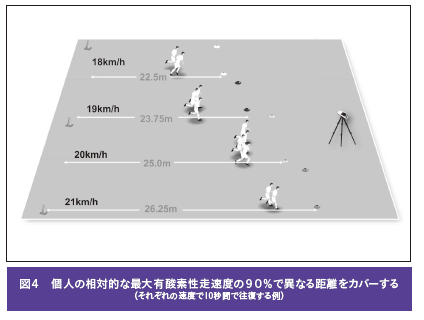

MASが得られたらトレーニング負荷となる相対的強度、つまり相対的な走速度を設定します。例えばある選手のMASが18km/hだとすると、その90%は16.2km/h、95%なら17.1km/h、105%であれば18.9km/hとなります。こうして一人ひとりのMASに対する相対的走速度を決め、その速度で例えば10秒間走って10秒休むというインターバル走を行うことになります。ではどうやって一人ひとり微妙に異なる速度を全員まとめてコントロールすればいいのでしょうか?

答えは簡単です。走る時間を共通にしておいて、走る距離を選手によって変えればいいのです。例えば大学サッカー部で平均的な選手のMASである18km/hの90%強度である16.2km/hは、秒速に直すと4.5m/sですから10秒間でカバーするべき距離は45mとなります。同様に、MASが21km/hという高いレベルの選手であれば、同じ10秒間で52.5m走ればMASの90%強度になります。この距離をそれぞれMASの異なる選手(グループ)ごとにマーカー等で示し、時間だけをコントロールしてそのコースを走らせることになります。往復走であればこの半分の距離をマーカー等で示します(図4)。

速度ごとに異なるコースの距離もSportBeeper PROを用いればいちいち計算する必要はありません。走る時間、例えば10秒間なら10秒間に走時間を設定し、メジャーボタンを押せば、時速ごとに10秒間でカバーするべき距離が一覧表で表示されますから、その距離(往復走なら半分の距離)にマーカーを置いていくだけです

負荷を90%で10秒間走らせたいときは、設定で走時間を9秒間と入力し、メジャーボタンを押すと9秒間にカバーするべき距離が示されます。これが10秒間で走る距離の90%、つまり90%強度となります。実際のトレーニングでは10秒間に設定することを忘れない様に注意してください。

走る時間と休息時間、それを何本反復するかをSportBeeper PROで設定すれば、後はスタートボタンを押するだけで自動的にグラウンド全体に響き渡る大音量でスタートとストップの合図が正確に発せられます。SportBeeper PRO1台でここまでの準備とトレーニング管理はすべて可能となります(図5)。

コーチの仕事はタイムキーパーではなく選手の観察と指導にこそある このようにして選手一人ひとりに応じた適切な負荷で走らせることができれば、コーチはその本来の仕事に集中することができます。つまり選手をじっくりと観察して適切な指導をする、ということです。

例えば明らかに走るフォームに問題のある選手がいれば、その選手に対して注意するべきポイントや意識するべき動作を具体的に適切なタイミングで指示することができます。また、トレーニングをする日にたまたま調子が悪い選手が決められたコースで時間内に入ることができなかったり疲労が蓄積して入れなくなったら、1つ下のコースで走りきるように指示したり、逆に調子が良かったり短期間で能力が改善してきた選手に対しては1つ上のコースでチャレンジするようにといった指示ができます。

ストップウォッチを見ながら、例えば10秒/10秒でホイッスルを吹くことはできるかもしれませんが、これではコーチ本来の仕事はできません。集中するべきは時間管理ではなく、選手のパフォーマンスにこそあります。また、タイムキーパーを誰かにやらせたとしても、ミスすることなく例えば12秒/18秒で10本を3セットしっかりとした音量で発出し続けることは大変な労力を要します。その点でSportBeeperPROは、ややこしい計算をしてくれるだけでなく、絶対にミスをしない信頼できる優秀なアシスタントとして使うことができます。

漸増的過負荷を考慮したインターバル走トレーニングのプログラムデザイン

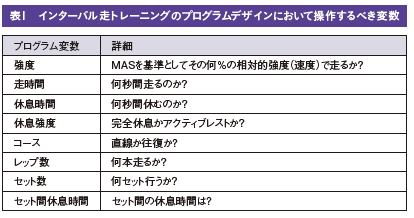

インターバル走トレーニングにおけるプログラム変数には、表1に示した8項目があります。

トレーニング計画を立てるためには、これらを操作して、強度と量をコントロールしながら負荷全体を数週間かけて漸増させていくことになります。ただし注意するべきことは、個々の変数を直線的に変化させるのではなく、変数間で調整して無理なく全体としての負荷を漸増させるようにします。

例えば、相対的走速度が90%から95%に上がった週の最初のトレーニングでは、休息時間をそれまでの10秒から12秒に増やすとか、セット数をそれまでの3セットから2セットに減らすといった工夫をして新しい走速度に無理なく適応させてから休息時間とセット数をもとに戻すことができます。

あらかじめプログラム計画を立てることによって、最終的にどのレベルまで向上させるかという見通しを持つことが重要ですが、実際にはトレーニングの進み具合や選手の適応状況に応じた“さじ加減”によって、プログラム変数を操作していくことになります。トレーニング計画例についても、文献を参考になさってください。

より実践的なSportBeeper PROの活用法

(1)2つの異なるインターバル走を交互に行うトレーニング

一般的なインターバル走は、強度(走速度)と休息時間は一定で反復しますが、より競技特異的にするため、異なる強度と休息時間を組み合わせて反復させることもできます。

例えば10秒走り10秒休んだ後、同じ距離を今度は8秒間でカバーし20秒間休むというインターバルを行い、これを1サイクルとして10回反復するといったトレーニングが可能です。最初の10秒間と同じ距離を8秒間でカバーすると強度は1.25倍となりスプリントの要素がより大きく加味されてきます。7秒間だと強度は1.43倍とさらに増します。回復に要する時間を考慮してレストの時間を設定します。

SportBeeper PROではBiCyclicIntermittent(2サイクル間欠性トレーニング)が用意されていますので、そこで簡単に強度、走時間、休息時間、本数を設定できます。

(2)リハビリのためのランニングスピードコントロールを確実にかつ簡単に

ケガをして数ヵ月も走れなかった選手がリハビリでランニングを開始する時点では、スピードコントロールがきわめて大切です。時速5kmや6kmといった歩行よりもやや速い速度から徐々にスピードを上げていきます。

長い間走れなかった選手がペースコントロールを確実に行う方法として3.6秒メトロノームという方法があります。これは3.6秒でカバーできる距離(メートル)は時速を示す数字と同じになるという関係を利用して、簡単にペースコントロール用のマーカーを置く位置を知るという方法です。例えば時速5kmなら5m間隔、時速8kmなら8m間隔となります。これによって3.6秒ごとに正確にビープ音を鳴らせば、久しぶりに走る選手でも容易に正確なスピードコントロールが可能となります。これもSpoetBeeperには標準で装備されています。

(3)最大スプリント能力を考慮した相対的スピード設定

一定時間の休息を挟みながら、一定時間例えば10秒間にどれだけの距離を反復してカバーできるかは、選手の有酸素的間欠性持久力だけではなく、スプリント能力によっても影響されます。したがってトレーニングで用いる相対的走速度が100%を上回るような、例えば105%や110%で設定するようなときには選手の最大スプリント速度を考慮する必要が生じます。

MASの単純な105%や110%で走速度を決めると、MASが同じでも最大スプリント速度が大きい選手には余力が大きくなり、最大スプリント速度が小さい選手では余力が小さくなってしまいます。そこで最大スプリント速度とMASの差(これを無酸素性予備速度と呼ぶ)に対する5%や10%を求め、MASにこの値をプラスして実際のトレーニングで用いる相対的速度を決めることによって、個人差に対してさらに適した負荷を設定することができます。

最大スプリント速度は、Wittyのような光電管をスタートから20~40mの距離に10m離して設置し、その間を通過したタイムから求めることができます。

(4)スプリントインターバルトレーニング

以上、有酸素性の間欠的な持久力を向上させるための最新のトレーニング法について説明してきましたが、SportBeeper PROを用いれば、上述したのと同じ原理で最大スプリント速度を反復する能力向上のトレーニングも1人ひとりの走力に合わせて行うことが可能です。

1例を挙げると、光電管を用いて静止状態からの20mスプリントテストを行い、そのタイムから3秒で走れる距離を個人ごとに求めてコース設定し、休息時間を17秒に設定して、20秒ごとに全力で3秒間走ることを1セット10本、3分の休息を入れて3セット行う、といったトレーニングができます。設定した距離と時間がクリアできるようになれば、走る時間を延ばして距離を延長したり、休息時間を減らしたり、本数やセット数を増やすことで漸増的な過負荷を適切にかけていくことができ、一人ひとりの走力の向上を確かめながら計画的に反復スプリント能力の向上を追求することができます。

今回はインターバルトレーニングに関するスポーツサイエンスを現場で使いこなすための新たなテクノロジーの活用法について紹介しました。

参考文献

1. 長谷川裕(2022)、最大有酸素性スピードの測定に基づく相対的な走速度の決定とトレーニング管理(1) JATIExpress, 91,12-17.

2. 長谷川裕(2022)、最大有酸素性スピードの測定に基づく相対的な走速度の決定とトレーニング管理(2)JATIExpress, 92 32-36.

3. Buchheit M(. 2010)The 30-15 Intermittent Fitness Test:10 year review, Myorobie Journal, Vol1 September,http://www.martin-buchheit.net.

4. Buchheit M(. 2008)30-15 Intermittent Fitness Test andrepeated sprint ability. Science & Sports 23: 26-28, 2008.